人間関係は私たちの日常生活において重要な要素です。しかし、コミュニケーションや相互作用において苦労している人も多くいます。そこで、ソーシャルスキルトレーニング(SST)が注目を集めています。SSTは、人との関わり方やコミュニケーションスキルを改善し、より良い人間関係を築くためのトレーニング方法です。このコラムでは、SSTの概要について解説します。

SSTとは何か?

SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、社会的なスキルや行動を向上させるためのトレーニングプログラムです。主な目的は、コミュニケーション能力、協力力、共感力、自己表現力などのスキルを身につけることです。SSTは個人やグループで行われ、具体的なシナリオやロールプレイ、ゲームなどを通じて実践的な学習を促進します。参加者は実際の社会的な場面を模擬し、理解やスキルの習得を目指します。これにより、自信や自己効力感の向上、良好な人間関係の構築、ストレスの軽減などが期待されます。SSTは、発達障害や学習障害、コミュニケーションの困難を抱える人々に特に効果的な支援手法として活用されています。

SSTの具体的な手法

SSTでは、教示(インストラクション)、モデリング、リハーサル、フィードバック、般化(はんか)などの手法が使われます。教示では、スキルや目的を明確に伝えます。モデリングでは、先生や他の参加者が良い例を示し、見て学ぶことができます。リハーサルでは、実際に行動を演じて練習します。フィードバックでは、自己評価や指導者からのフィードバックを受け取ります。般化では、学んだスキルを日常生活に応用するための練習や支援が行われます。

SSTのメリットとデメリット

SSTのメリット

SSTには多くのメリットがあります。まず、コミュニケーションや相互作用のスキルが向上し、良好な人間関係を築くことができます。また、自己表現や自己効力感が高まり、自信を持って行動することができます。さらに、ストレスや不安の軽減、問題解決能力の向上なども期待できます。

SSTのデメリット

SSTのデメリットは個人や環境によって異なりますが、いくつかの一般的な要素があります。適切なトレーニングプログラムを見つけることや専門的な指導者の必要性、時間とコミットメントの要求、一部のスキルの一般化の難しさなどが挙げられます。また、成果がすぐに現れない場合や個別のニーズに対応することが難しい場合もあります。ただし、これらのデメリットはトレーニングの適切な実施や支援の提供によって軽減される可能性があります。

SSTの適用範囲

SSTは、幼児から成人まで幅広い年齢層に適用可能です。さまざまな人間関係の課題や発達障害に悩む人にとって有効な手法です。特に、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、発達遅延、学習障害などに取り組む人々に効果があります。

発達障害になぜ有効なのか?

発達障害は、一般的に社会的な相互作用やコミュニケーションにおいて困難を抱えることがあります。SSTは、これらの困難を乗り越え、社会的なスキルや行動の向上を支援するために開発されたプログラムです。

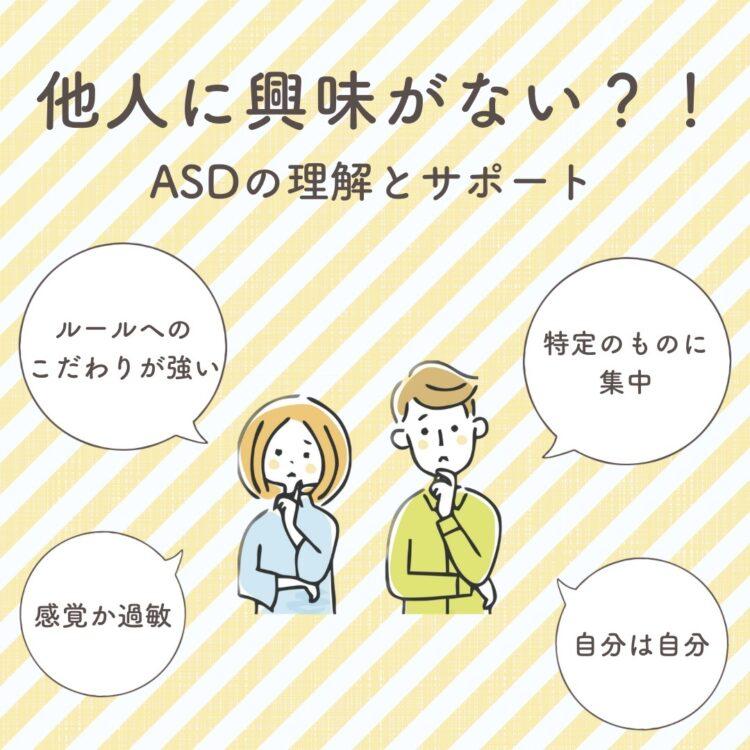

自閉症スペクトラム

自閉症スペクトラム障害(ASD)の人々にとって、SSTはコミュニケーションや社交スキルの発達を助ける有効な方法です。ASDの特性として、感情の理解や表現の困難、社会的なルールや非言語的なサインの理解の課題があります。SSTは、具体的なシナリオやロールプレイを通じて、適切なコミュニケーションや社交スキルを学ぶ機会を提供します。

ADHD

注意欠陥多動性障害(ADHD)を持つ人々にとっても、SSTは集中力や注意力の向上、自己統制の強化に役立ちます。ADHDの特徴として、衝動的な行動や集中力の欠如があります。SSTは、タスク管理や時間管理、集中力の向上などのスキルを練習し、日常生活での課題に対処するためのツールを提供します。

発達遅滞や学習障害

発達遅延や学習障害を抱える人々にとっても、SSTは学習や社会的なスキルの発達を促進する効果があります。個別のニーズに合わせた具体的なシナリオやストーリーテリングを通じて、課題解決や相互作用のスキルを学びます。

まとめ

ソーシャルスキルトレーニングは、良好な人間関係の構築やコミュニケーションスキルの向上に効果的な方法です。SSTを通じて、個人やグループでのスキル習得や自己成長を促しましょう。より良い社会的なつながりを築くために、SSTは貴重なツールとなります。

こちらも参考にどうぞ

dekkun.に相談しよう