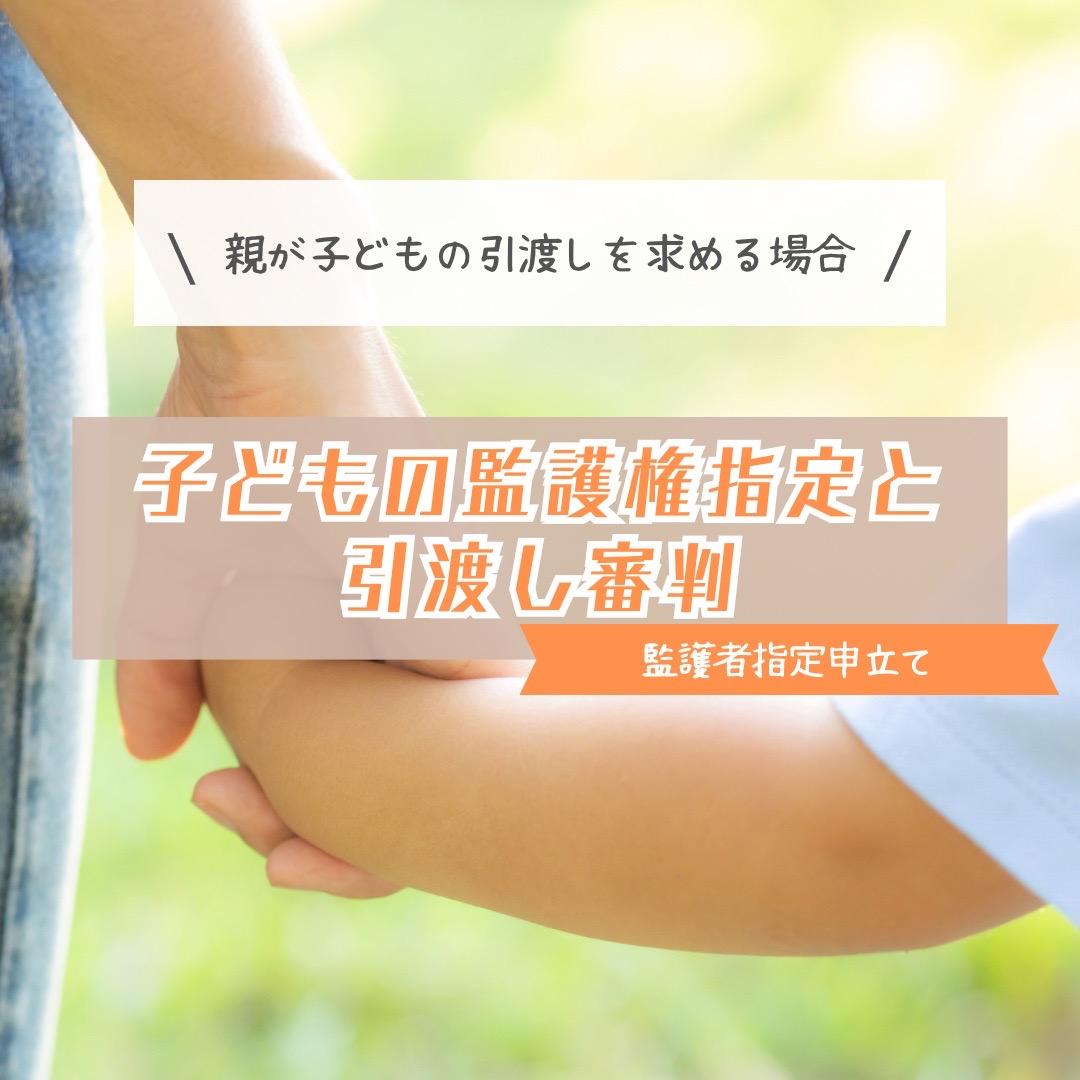

子どもの監護者指定と引渡し審判は、別居や離婚などの状況下で子どもの引渡しを求める場合に重要な手続きです。親の権利と責任を保護し、子どもの福祉と安定した成長環境を守るために、適切な手続きを行うことが不可欠です。本記事では、子の監護者指定と引渡し審判の概要、重要性、および保全処分について解説します。

子の監護者指定・子の引渡し審判申立手続の概要

親が別居し、子と離れて暮らす場合や離婚した場合、子の引渡しを求めることがあります。以下に手続きの概要を説明します。

別居親が子の引渡しを求める場合

別居親は、自身を監護者に指定することで子の引渡しを申し立てることが考えられます。

離婚した親が子の引渡しを求める場合

親権を持つ親が子の引渡しを求める場合は、子の引渡しの審判申立を行います。

離婚した親権者以外の親が子の引渡しを求める場合

離婚した親権者以外の親が子の引渡しを求める場合には、親権者変更や引渡しの審判申立、または監護者指定や引渡し解判の申立てが考えられます。

監護者指定申立てについて

結婚中でも、監護している者が監護者としての地位を確かなものにするために監護者指定の申立てを行うこともあります。

子の監護者指定・引渡し審判の申立後、家庭裁判所では事実の調査や当事者間の意見交換、15歳以上の子の意見聴取などが行われます。その後、審判が行われます。監護者は、子の監護状況、父母の監護能力・体制、兄弟姉妹の状況、子の意思などを総合的に判断されます。

子の監護者指定・子の引渡し審判の申立権者は、父または母であり、第三者には申立権限はありません。

調停と審判の選択

子の監護者指定・子の引渡し事件では、話し合いによる調停で解決することもあります。しかし、別居親が迅速に結論を出したい場合や、子を早期に安定した環境で育てる必要がある場合など、審判による決定を早めたいと考える場合もあります。まずは審判で主張を立証した後、話し合いの余地があれば付調停とし、話し合いが難しい場合は審判によって決定されることもあります。

保全処分

子の監護者指定・子の引渡し判決の実現を確保するためには、審判確定後に実現が難しい場合には、保全処分が利用されます。保全処分は、子の監護者指定・子の引渡し調停または審判が係属している家庭裁判所に申し立てます。ただし、審判が即時抗告により高等裁判所に係属している場合は、高等裁判所に申し立てます。

保全処分の申立てには、以下の要件が必要です。

- 本案(子の監護者指定・子の引渡し判決)の認容が予想される合理的な可能性。

- 保全の必要性の確認。

本案の認容の蓋然性については、子どもにとって親を何度も変更することは悪影響であるため、本案が認められる可能性があることが重要です。保全の必要性には、同居親からの虐待など、子に悪影響を及ぼす状況がある場合などが考慮されます。

保全手続きでは、家庭裁判所調査官による事実調査や当事者の陳述の聴取が行われます。ただし、保全手続きでは、保全処分の目的を達成するために陳述の聴取が不要と判断される場合もあります。保全処分の場合には、聴取の方法は特に定められていません。

保全処分は、確定を待たずに効力を生じるものであり、即時抗告が行われても裁判所の裁量で執行停止されるだけで効力は停止しません。保全処分が告知されて効力を生じた場合、強制執行が可能となります。また、保全命令が送達されてから2週間が経過すると保全執行ができなくなるため、期間内に執行する必要があります。

申立てまでの流れ

申立先

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

提出書類

- 子の監護者指定審判申立書提出書類

- 子の引渡し審判申立書

添付書類

- 戸籍勝本、連絡先などの届出書、進行に関する照会回答書

- 子1人につき収入印紙1,200円(子の監護者指定審判申立事件と子の引渡し審判申立事件の両方の場合にはそれぞれの事件ごと)、郵便切手

関連法令等

民766、家事105・106・109・157①三、民保43②

| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 |

| 提出書類 | ・子の監護者指定審判申立書提出書類 ・子の引渡し審判申立書 |

| 添付書類 | ・戸籍勝本、連絡先などの届出書、進行に関する照会回答書 ・子1人につき収入印紙1,200円(子の監護者指定審判申立事件と子の引渡し審判申立事件の両方の場合にはそれぞれの事件ごと)、郵便切手 |

| 関連法令等 | 民766、家事105・106・109・157①三、民保43② |

まとめ

子どもの監護者指定と引渡し審判は、子どもの未来と福祉を守るために欠かせない手続きです。親の関係が変わったり、子どもが安定した環境で成長するためには、適切な監護者の指定と引渡しの決定が必要です。また、審判後に実現が困難な場合には、保全処分が活用されます。子どもの福祉を最優先に考え、適切な手続きを進めることで、子どもの幸せと安定した未来を確保することができます。

こちらも参考にどうぞ

dekkun.に相談しよう