「親亡き後問題」とは何か?

多くの親御さんが心配する大きな課題があります。それは、「もし自分がいなくなったら、誰が私の子どもを支えてくれるのだろう?」という問題です。特に、障がいを持つ子どもを持つ親御さんにとって、この問題は非常に大きな不安となります。最近の大学の研究によると、知的障がいを持つ子どもの親の90%以上が、子どもの将来について深刻な懸念を抱いていることが明らかになりました。この「親亡き後問題」について、理解を深め、対策を考えていくための情報を提供します。

障がいのあるお子様を持つご家族の不安と心配事

親に代わる子どもの支援

「もし私が病気や事故で入院したり、長期的な施設に入ることになったら、私の子どもを誰が支えてくれるのでしょうか?」障害を持つ子どもを抱える親にとって切実です。

生活費とサービスなどの料金

「日々の生活費や、障害児を支援するための福祉サービス、医療費などの費用はどうやって賄えばいいのか?」というのは、多くの家族が直面する共通の問題です。

住居の確保

「親がいなくなった後、私たちの子どもはどこで生活できるのだろう?」という疑問は、将来の安心を模索する家族にとって重要です。

財産管理

「どのようにして子どもが将来安心して生活できるように財産を管理すればよいか?」財産管理の複雑さと、詐欺などのリスクから子どもを守ることは、特に重要な課題です。

親の死後事務に関する手続き

「親が亡くなった後の手続きはどのように進めるべきか?」というのは、残された家族にとって大きな負担となり得る重要な問題です。

障がいを持つ方々の消費者相談の現状

2019年度には、約21,404件の消費者相談があり、そのうち約2%が障がいを持つ方々の消費生活に関連していました。障がいを持つ方の中には、判断能力に課題を持つ方もいらっしゃるため、残念ながら詐欺や不当な販売の対象とされることがあります。障がい者の消費者相談の大きな特徴として、多くの相談が本人ではなく、家族からされている点が挙げられます。この情報は、消費者庁からのものです。

障がいを持つ方の未婚率について

知的障がい者や精神障がい者の未婚率についても、家族にとって重要な情報です。障がいのある方々の生活の中で、結婚や家庭生活がどのように影響を受けているのか、さまざまな側面から考えていく必要があります。

「親亡き後」問題へ6つの対策方法

「親亡き後」問題は複雑ですが、早めに備えることで不安を減らすことが可能です。対策の主な方法には公的制度の活用、財産相続の準備、福祉施設との契約があります。

成年後見制度を活用しよう

障害がある場合、成年後見人が財産管理や必要な手続きをサポートしてくれます。家族や専門家がこの役割を担うことができます。

任意後見人契約を結ぼう

親が将来、判断能力を失った時のために、信頼できる人を任意後見人に指名しておきましょう。

遺言で財産の行方を決めておこう

遺言を書くことで、財産がどのように分けられるかを自分で決められます。家族とよく話し合って、遺言を準備しましょう。

日常生活自立支援制度を利用しよう

日常生活のサポートや金銭管理など、生活を楽にするための制度があります。

入居する施設を決めておこう

いざという時のために、施設入居の準備をしておくことも大切です。施設の環境や費用などを事前に確認しましょう。

死後事務委任契約を結んでおこう

親が亡くなった後の手続きを、信頼できる人に任せるための契約です。特に身寄りが少ない場合に役立ちます。

成年後見制度の手続きについて

大切な子供の未来を守るため、後見申立てが必要な場合を理解しよう。後見制度の手続きや必要な情報について、わかりやすく解説します。

よくある質問

子供の保護者、親族、後見人、さらには市町村長が、特定の法的条件を満たす場合、後見申立てを行うことができます。”親族”は、血縁関係(6親等までの血族や3親等以内の姻族)や配偶者を指します(民法725条)。後見制度に関する詳細情報を提供いたします。

成年後見制度の申立費用は、申立者が負担しますが、後で制度を利用した本人に請求できます。なぜなら、成年後見は本人の利益を守るためのもので、申立者にとっても利益に繋がるからです。制度の利用は、本人のために行動することを可能にします。

成年後見申立の際には、以下の書類が必要です。ただし、家庭裁判所によって異なる場合があるので、今回は東京家庭裁判所の例をご紹介します。

後見開始申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産、目録とその資料、相続財産目録とその資料、本人の収支予定表とその資料、後見人候補者事情説明書、親族の意見書(同意書)、医師の診断書と診断書付票(3ヶ月以内のもの)、本人情報シート。

また、以下の書類も提出が必要となります。

本人の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)、本人の住民票(又は戸籍の附票)(3ヶ月以内のもの)、後見人候補者の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)、後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)(3ヶ月以内のもの)、本人が登記されていないことの証明書(3ヶ月以内のもの)、(お持ちの方のみ)愛の手帳のコピー。

書類の書式は各家庭裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。

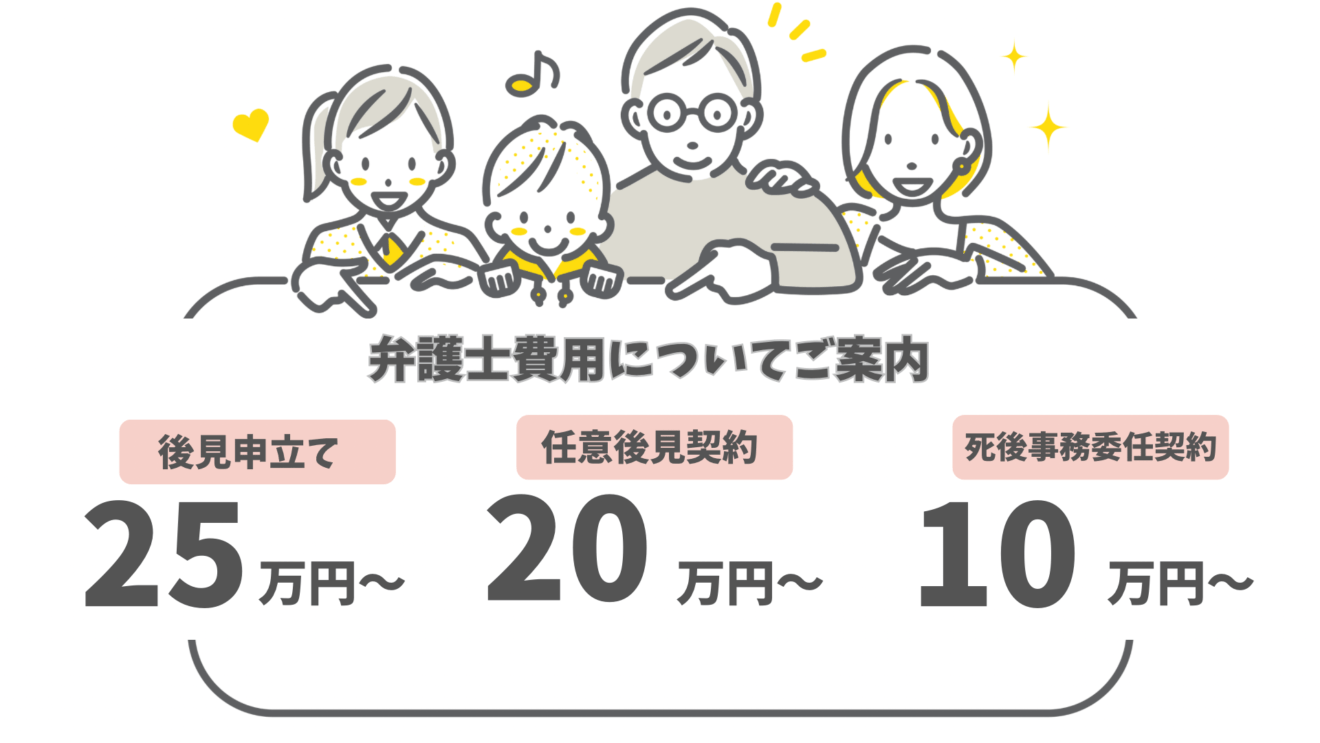

弁護士に依頼するメリット

法的プロフェッショナルの助言

弁護士は法的専門家であり、後見制度に関する正確な情報とアドバイスを提供します。あなたの特定の状況に合った最適な解決策を見つけるのに役立ちます。

書類の正確な処理

後見申立てには多くの書類と手続きが含まれますが、弁護士はこれらを適切に処理し、正確に記入します。これにより、申立ての受理が確実に行われます。

法的プロセスの効率化

弁護士の専門知識により、後見申立ての手続きが迅速かつ効率的に進行します。これにより、時間と労力を節約できます。

司法機関との連絡

弁護士は申立人の代理人として司法機関と連絡を取り、コミュニケーションを円滑に行います。これにより、申立て手続きが円滑に進行し、問題が解決されます。

利益の保護

弁護士はあなたの利益を最優先に考え、法的紛争や財産管理に関する問題に対処します。あなたの権利と利益が確保されるようサポートします。

アフターサポート

弁護士は後見制度の実施後もサポートを提供し、必要な法的手続きや更新を行います。新しい法律や制度の変更についても最新情報を提供します。

成年後見手続きに関するご相談は、提携弁護士法人でも受け付けています!

親亡き後にに関する様々なお悩みや手続きは弁護士法人AURAにお任せ下さい。